【作例付き】ダンボール工作の魅力を知ろう!低学年へのメリットや効果を紹介!

ダンボール工作は、身近な素材で簡単にできるのに、無限の可能性を秘めた素晴らしい工作です。

低学年の子どもにとって、ダンボール工作は、自分の好きなものを自由に作ることで、想像力や表現力を発揮できるチャンス!

また、ダンボール工作は、大人と一緒に作ることで、コミュニケーションや協力を促進できる機会でもあります。

ダンボール工作には、子供の成長や発達にとって、たくさんのメリットや効果があります。

この記事では、その中でも特に重要なものをピックアップして、具体的な事例やデータを交えてご紹介します。

また、ダンボール工作をより楽しくて有意義な活動にするための注意点やコツもお伝えします。

ダンボール工作の魅力を知ることで、低学年の子供にとって、ダンボール工作はただの遊びではなく、学びや成長の場になることがわかると思います。

ぜひ、この記事を読んで、ダンボール工作の魅力を感じてください。😊

ダンボール工作で低学年の子供の創造力が育つ理由

子ども達は好奇心の塊です。

毎分「こんな事したらどうなる?」「もっと楽しくするにはどうしたら?」と常に考えている様子は、思い当たる節が多いのではないでしょうか。

こうした好奇心を刺激する事で、創造力はどんどん向上します。

ダンボール工作には、こうした創造力をアップさせていく要素がギッシリ詰まっており、この創造力をたっぷりと養うことで、大人になっていく過程で発生するさまざまな課題に対し、前向きに解決していける土台を作る事ができます。

この創造力を5つの段階に分けて具体的にみていきましょう!

妄想力

先ほども出てきましたが「こんな事したらどうなる?」「もっと楽しくするにはどうしたら?」というのは、きっと、絵本やテレビ、youtube、または友達との中で得た情報から、「自分だったら・・・ウヘヘ」と起きてくる妄想です。

モノづくりの原点であり、一番パワーが産まれる源泉。大切にしてあげましょう!

観察力

さぁ、いざやろう!っと思う時、具体的に考える必要が出てきます。

「最強の剣を作りたい」「ピタゴラスイッチみたいなのを作りたい」と、妄想を具体化する時にやるのは、観察です。

より細かく見て、自分の妄想と掛け合わせ、本当に作るためにはどうするかという思考が始まります。

計画力

ついに実行する時がきました!

その為に、何を揃えればいいのか、どういう順番ですればいいのか、躓きそうなポイントはどこか、、、

頭の中でやる子もいるでしょうし、絵にしてみる子もいると思います。

こうした、ゴールを具体的に描き、そこへ向かうための「計画力」が身に着いていきます。

実行力

ここまで来ただけでも、褒めてあげましょう!

実行すると確実に「壁」にぶつかります。

それでも、ここまで妄想し、実現に踏み切り、周りも応援してくれたら、乗り越えられるはずです。

反省力

反省=しゅんとする ではありません。

振返って評価をする事です。(自分で)

思っていた通りにできたこと、そして、思い通りにならなかったこと。

これは本人が一番分かると思います。

大人は、「ここまでやれたこと」をしっかりと認めてあげ、感想を伝えてあげましょう。

間違っても、誰かと比較したりしないでくださいね。

指先の器用さを鍛えるメリット

ここまで、5つの「力」から生まれる創造力について見てきましたが、さらに具体的に鍛えられるのは「手先の器用さ」です。

手先は「第二の脳」と言われるくらい、大脳と密接に関係しており、指先を動かせば動かすほど脳への血流を促し、脳内のネットワークの繋がりを形成していく事に効果があると言われています。

大きくなると当たり前に思えるかもしれませんが、「手袋をはめて折り鶴を折る」くらい、子どもにとって、指先を細かく動かすのは難しいものなのです。

その「手袋」をすぽっと脱いで折り鶴を折る快感を想像してもらったら分かると思いますが、指先を使うのが上手くなっていく過程は「できた!」という成長の実感を得られる快感にも繋がっていきます。

ダンボール工作には、切る、貼る、剥がす、曲げる、重ねる、穴をあける、などたくさんの指先の連携を必要とする工程が含まれます。

やればやるほど、次にできる事が増えるので、作れる幅もどんどん広がっていくというメリットもあります。

そんなメリットだらけの工作を行うには、大人との信頼関係も大事です。

次に、その絆を深める効果についても見ていきましょう!

ダンボール工作が親子の絆を深める効果

ほとんど場合、親子はもちろん、大人と関わりながら工作は進んでいきます。

大人がテーマや道具を準備することもありますし、作っている時にわからない事を聞かれることもあるでしょう。

出来上がったものは、まっ先に親や先生に見せてくるものです。

その時に、絆を深められるかは、親や大人の最初の一言にかかっています。

っというよりも、次の事だけしなければ、ちゃんと子どもは大人を信用してくれます。

【否定】・・・ 絆どころか、子どもの自信を奪ってしまいます

【比較】・・・ 兄弟や他の子と比べて評価してしまうと、これも自信を奪います

あと、ついついやってしまいがちなのが「アドバイス」です。

これは回答をそのまま渡すと、「子どもの考える力」が無くなりますので、回答に行きつくまでのプロセスを提示してあげると良いです。(「ヒヨコって何色?」と聞かれて「黄色」と答えず「絵本見てみようか」みたいな感じ)

子どもを、正解に向けて引っ張り上げるよりも、隣で一緒に伴走したり、少し背中を押して上げたりすることで、絆は深まり、どんどん仲良くなれます。

ダンボールで作る平面作品「ペタペタ遊び」

ここまで、ひたすらメリットや効果についてみてきましたが、具体的に見ていきましょう!

準備物

- ダンボール(できれば薄い規格のもの。3㎜程度のものが手に入りやすい薄いダンボールです。)

- カッター

- ハサミ

- ノリ(ボンドだとGood)

- 色ペン

- カッターマット(無ければダンボールを2枚ほど敷く)

- 台紙(A4の紙でもOK。色画用紙だとGood)

流れ

- ダンボールをハサミやカッターで適当に切っていく ※1

〇や△、□、など下書きもしないでOK - 見本を見せる

- 自分が作りたいものを考えてもらう ※2

- 先ほどの「1」で切ったもので、形を作って貼る。

- できたら色をぬる

※1 年齢層や時間によって大人が準備しておくのもあり

※2 思いつかない子がいたら、まずは材料を集めてきてもらってから考えてもOK

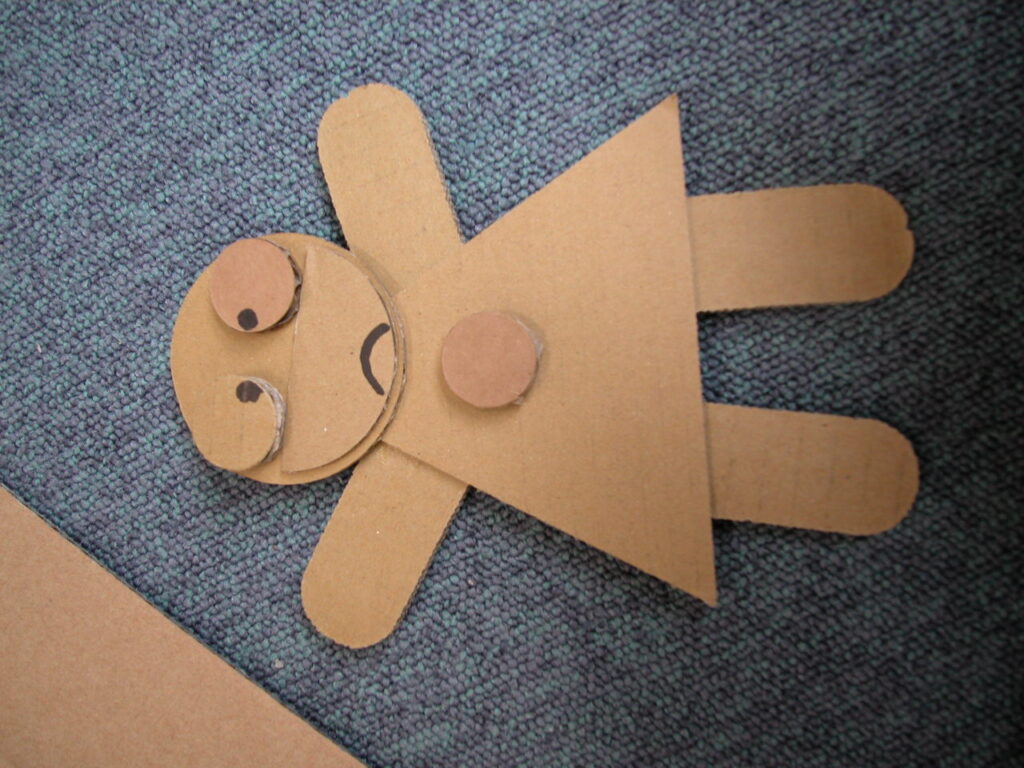

出来上がりイメージ

間違いなく、おばけ!

宇宙人!口が立体的!土星っぽいのも見える!

また宇宙人!一緒に作ったんでしょうね。

「〇〇先生」だそう。元気いっぱい!

これは応用編!台紙も自分で作ったんだね!

「何ができたか」より「どう作ったか」

ダンボールの工作のメリットや効果、そして作品を見てきましたが、一緒に工作をしてて感じるのは、一生懸命にダンボールと道具を向き合って、子ども達が頑張ってる姿が何より素敵!って事です。

何かを頑張った時が一番人は覚えるし、一番感動を生むものです。

こうしたものを、しっかり定着させるためにも、「どう作ったか」にしっかりと向き合ってあげてください。

「どこが一番難しかった?(頑張った?)」

「やってて楽しかったところは?」

「一番好きなところは?」

そうやって、作品に向かって、一緒に見てあげる事で、冒頭の「力」がしっかりと子どもに根付くし、絆も深まるし、「また次も作りたい!」っていう意欲になり、再び好奇心が湧いてくることに繋がっていくのだと思います。